こんにちは。名古屋市中区にある、みさとデンタルクリニックです。

喫煙が健康に悪影響を及ぼすことはよく知られています。

しかし、タバコと歯周病が深い関係にあることを認識している方は少ないでしょう。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素などの有害な物質は、歯周病の感染リスクを高め進行を促進させます。

本記事では、喫煙が口の中に及ぼす影響や、歯周病との関連性について解説します。口の中の健康を保つためにも、事前に正しい知識を身につけておきましょう。

目次

喫煙をすると歯周病になるリスクが高まる?

喫煙は、歯周病の発症や進行を大きく助長する要因のひとつです。タバコを吸う人は、吸わない人と比べて歯周病になるリスクが高いと報告されています。喫煙者は非喫煙者より歯周病対策を日頃から意識することが必要不可欠だといえるでしょう。

歯茎の健康を保つためには血液循環が不可欠ですが、タバコの有害な物質は歯茎の血流を悪くし、免疫機能の低下を招きます。血管が収縮し栄養や酸素が届きにくくなると、細菌に対する抵抗力も弱まり歯周病に感染しやすくなるのです。

また、喫煙者の歯周病は静かに進行することが特徴です。通常、歯周病は歯茎の腫れや出血などの初期症状がありますが、タバコにあるニコチンには血管収縮作用があるため、出血が抑えられ初期症状が目立たないのです。

結果として、歯周病が重症化してから気づくケースが多く、治療が困難になることも少なくありません。歯周病の治療では、歯茎の炎症を抑えて歯を支える骨を回復させることを目的としますが、喫煙者の場合、治癒力が落ちるため治療効果も現れにくくなります。

また、治療後の再発率も高く、改善しても再び悪化しやすいです。歯周病治療と禁煙は、切っても切れない関係といえるでしょう。

歯周病を防ぐには、まず喫煙習慣を見直すことが重要です。禁煙をすることで、血流と免疫が徐々に回復し、歯茎の健康も取り戻しやすくなるでしょう。

喫煙が与える口腔内への影響

喫煙による口腔内への影響は、歯周病だけではありません。タバコにある有害な物質は口の中のバランスを壊すリスクが高く、さまざまな悪影響を及ぼします。

ここでは、喫煙が与える口の中への影響を解説します。

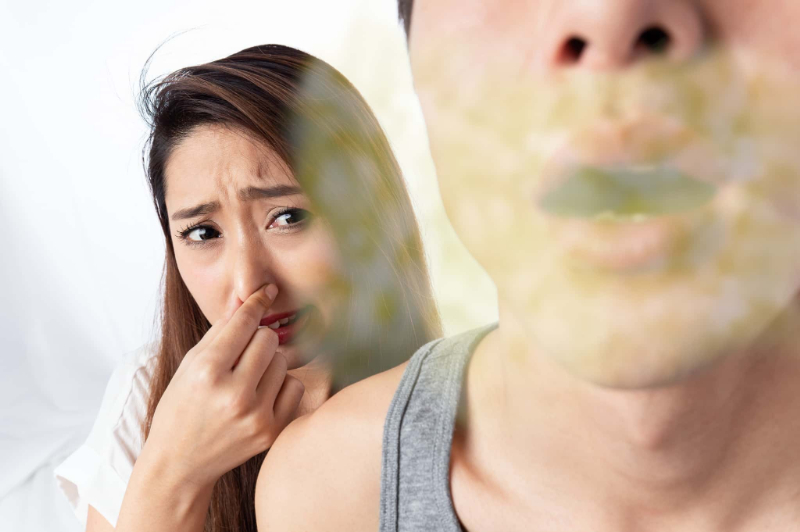

口臭の悪化

喫煙者の口臭は独特で強くなる傾向があります。タバコの成分が口の中に残留することに加えて、唾液の分泌量が減少して自浄作用が低下し、口臭が悪化します。

また、歯周病が進行している場合は歯周ポケット内の細菌が臭いの原因にもなります。喫煙と相まって、深刻な口臭トラブルを引き起こす可能性が高いです。

歯の着色・ヤニ汚れ

タバコに含まれるタールやニコチンは歯の表面に付着しやすく、喫煙を続けるうちに黄ばみや黒ずみが目立つようになります。ヤニ汚れと呼ばれ、通常の歯みがきではなかなか落とせません。

見た目の印象も悪くなり、着色汚れにより歯の表面のツヤが失われるため、プラークも残りやすい環境になります。

口腔がんのリスク上昇

タバコに含まれる有害な物質は、舌や頬・歯茎などに発生する口腔がんのリスクも高めます。また、タバコとアルコールを併用している人はそのリスクが飛躍的に上昇するといわれています。

早期発見が難しい口腔がんは、命に関わる重篤な病気です。定期的な歯科検診で確認してもらうことはもちろん、禁煙が有効な予防策となります。

虫歯リスクが高くなる

唾液には、自浄作用や細菌の増殖を抑える働きがあります。喫煙により口内の血流が不足すると唾液の分泌が抑制され、虫歯ができやすい状態になります。口が乾きやすい、ネバネバするといった症状がある方は、唾液の分泌が減少している可能性が高いです。

禁煙すれば歯周病の進行を抑えられる?

歯周病は歯を支える骨を破壊していく病気ですが、喫煙によって進行スピードが加速します。上述したとおり、喫煙は歯周病の発症と進行に深く関わっています。タバコの煙に含まれる有害な物質が、歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低くさせるためです。

喫煙者は、喫煙による血管収縮の影響で出血しにくくなるため、気づかないうちに歯周病が進行しているケースが少なくありません。

禁煙をすると、口の中の血流が改善されます。これにより、歯茎の炎症反応が正常に起きるようになり、治療の効果も出やすくなるでしょう。禁煙の効果で免疫力が正常に戻ると、歯周病菌に対する抵抗力も向上します。

歯茎からの出血や腫れなどのトラブルの発生が抑えられ、万が一トラブルが起きた際も改善しやすいです。禁煙で口の中の環境が整えば、歯周病の進行を食い止めることが期待できます。

ただし、歯周病で吸収されたあごの骨は、元に戻ることはありません。そのため、進行する前に禁煙することが重要になります。進行してからでも遅くはありませんが、骨や歯を失ってからの回復には限界があります。

早めに禁煙できれば、歯と歯周組織の健康が守られ口腔環境を維持することが可能です。

歯周病の進行を抑えるために禁煙以外で大切なこと

歯周病は生活習慣病のひとつで生活習慣が大きくかかわる疾患です。歯周病の進行を抑制するためには禁煙は不可欠ですが、禁煙以外にも意識すべきことがあります。

以下に、歯周病の進行を抑えるために意識すべきことを紹介します。

毎日のセルフケアの徹底

喫煙と並んで歯周病の大きな原因となるのが、歯の表面に残るプラークです。プラークは細菌のかたまりで、放置しておくと歯石となり歯周ポケットの中で炎症を引き起こします。

プラークの除去には、毎日の丁寧なブラッシングが欠かせません。特に、歯と歯茎の境目を意識して磨くことがポイントです。ハブラシだけで落としきれない汚れには、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具を活用しましょう。

歯科医院での定期的なメンテナンス

セルフケアだけでは取り切れない歯石やバイオフィルムの除去には、歯科医院でおこなう専門的なクリーニングが必要です。定期検診では歯茎の状態や歯周ポケットの深さを測定し、歯周病の進行状況をチェックします。

歯科医院のメンテナンスでは、歯茎のチェックやクリーニング以外にも歯ブラシが当たっていない部分のブラッシング指導や食事指導などもおこないます。歯茎が腫れている、出血する、口臭が気になるといった症状がある場合は、早めに受診することが大切です。

歯周病の早期発見・早期治療には、3〜6か月に一度の定期検診が推奨されています。

食生活とストレスの管理

歯周病は生活習慣病の一つともいわれており、栄養バランスの偏りやストレスも進行を助長します。ダラダラ食べや糖分が多い食生活は、虫歯や歯周病の悪化に繋がる習慣です。

ビタミンCやカルシウムなど歯茎の健康を維持するうえで大切な栄養素を取り入れながらバランスの良い食生活をこころがけましょう。また、ストレスは免疫力を低下させ、抵抗力を弱めます。規則正しい生活とストレスコントロールは、歯周病対策においても大切です。

まとめ

喫煙は歯周病の進行を早める大きな要因であり、歯を失うリスクも高まります。喫煙していると歯茎の血流が悪くなるため、自覚症状がないまま口内で静かにダメージが進行しているケースも少なくありません。

健康な歯周組織を維持するには、毎日のセルフケアはもちろん、定期的な歯科検診と禁煙が欠かせません。歯周病は早期発見・早期治療が非常に重要な疾患です。自覚症状が少しでもある方は早めに歯科医院を受診して確認してもらうようにしましょう。

また、タバコをやめることは、歯だけでなく全身の健康にもつながります。喫煙が与える影響を考えて、できることから始めてみましょう。

歯周病について知りたい方は、名古屋市中区にある、みさとデンタルクリニックにお気軽にご相談ください。

当院では、患者さまが何を望まれているか、何に悩まれているかを一番に考えて治療を行っています。また、機能面だけでなく、見た目も理想的な口元を目指します。

一般歯科だけでなく、矯正治療やホワイトニング、予防歯科などにも力を入れております。当院のホームページはこちら、WEB予約も受け付けておりますので、ぜひご活用ください。